ATF: Biomed ENG

Takahashi Lab

ATF: Biomed ENG

Takahashi Lab

•細胞機能のバイオイメージング解析(高橋)

私たちは酸素がなければ生きてゆく事はできません。

私たちは食餌として取り入れたエネルギー基質を、体内でゆっくり燃やす(酸化する)ことにより、生命活動に必要なエネルギーを獲得しますが、ここに酸素が必須なのです。

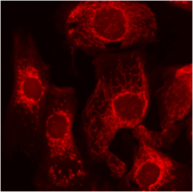

この酸化反応がおこるのが細胞内小器官のひとつであるミトコンドリアです。細胞への酸素供給と酸素を利用したミトコンドリアのエネルギー生成の関連、さらには酸素供給が低下した場合、細胞はそのような危機をどう切り抜けるかについて、バイオイメージングを駆使して研究しています。

LINK: 細胞機能のバイオイメージングに関するこれまでの研究

•複合型センサ及びイメージングシステムの開発とその応用(木本)

•マルチイメージングシステムの開発

•多機能型物体認識システムの開発

•医療福祉・スポーツ医科学への応用を目的としたEMG・MMG・NIRS同時測定システムの開発

•毛髪・皮膚状態センシングシステムの開発

•浄化機能を有する環境計測システムの開発

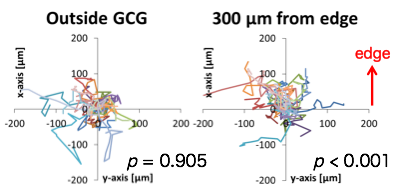

•腫瘍細胞の転移メカニズム(高橋)

腫瘍細胞は周辺の支持組織を破壊し血管に接近し、血管内に入り込み、血流にのって離れた組織に到達しそこで再び増殖を始めます。これが腫瘍の遠隔転移のおおよそです。

このときあたかも腫瘍細胞が血管を探しあてて、それに向けて移動(migration)するようにも見えます(Kedrin et al., Nat Methods, 2008)。もしそうだとすれば、腫瘍細胞はどのように血管を探し当てるのでしょうか?

酸素は血液から血管を取り囲んでいる細胞へ拡散して移動します。つまり血液から細胞にむけて酸素濃度の勾配が存在します。私たちは腫瘍細胞がこの酸素濃度勾配を認識し、酸素のより多い血管に向かって移動するのではないかと想像しており、それを証明する実験を行っています。

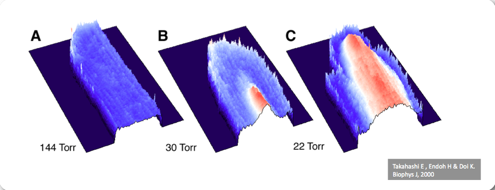

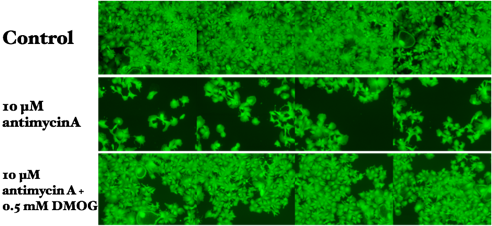

•酸素なしでも生きる!(高橋)

最近、培養細胞が低酸素状態におかれると、細胞内の酸素センサー分子が活性化され、ミトコンドリアは”酸素を使わない呼吸”を始めることを見いだしました。しかも、これは特にがん細胞で顕著でした。本当に酸素欠乏状態でも生きることは可能なのでしょうか?

Takahashi E and Sato M: Anaerobic respiration sustains mitochondrial membrane potential in prolyl hydroxylase pathway-activated cancer cell line in a hypoxic microenvironment. Am J Physiol-Cell Physiol (accepted for publication on Sep. 11, 2013)

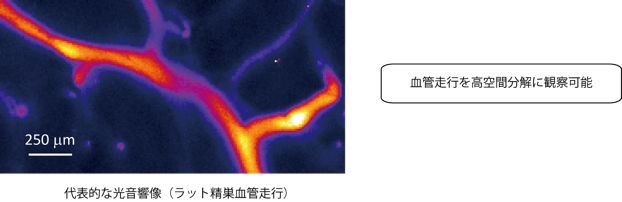

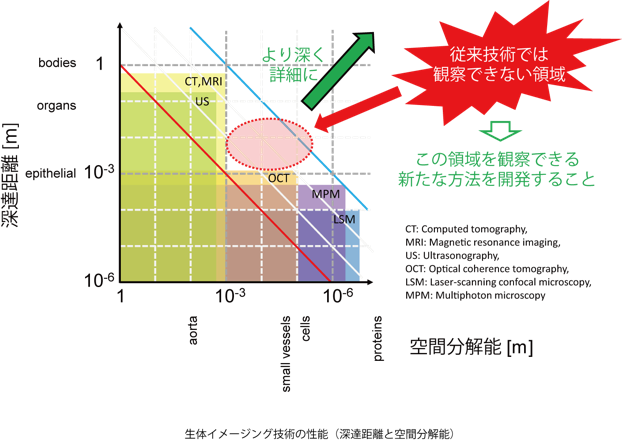

•医療応用を目指した生体深部イメージング技術の開発(山岡)

蛍光顕微鏡に代表される光イメージングは高空間分解に生体、組織、細胞などを生きたまま観察できる方法として、医学、生物学の分野において必要不可欠なものとなっている。長年の光計測、光源、分光技術の発展に加えて、光吸収、蛍光、光散乱などが分子特異的であるという性質を利用しているため、光イメージングは分子を対象として高コントラストな画像化が可能である。しかしながら、光にとって生体は高散乱体であるため、生体深部の観察が困難であるという問題が存在する。

一方、医療で一般的に用いられるコンピューター断層撮影法(Computed tomography; CT)、核磁気共鳴画像法(Magnetic resonance imaging; MRI)、超音波画像診断装置(Ultrasonography; US)は生体深部観察することができるが、光イメージングのような高空間分解能、高コントラスト像を得ることは難しい。

上図は、横軸を空間分解能、縦軸を深達距離としたときの種々の生体イメージングの観察可能な領域を示している。上図からわかるようにミリメートルからセンチメートル(皮膚や管空臓器など)の生体深さを数十から数マイクロメートル(細胞の大きさ)の空間分解能で観察できる方法は存在しない。そのようなギャップを埋める新しい生体可視化技術を開発することが我々の研究の目的である。そのための方法として、特に光と超音波を融合させた光音響イメージングの研究、開発を行っている(下図)。